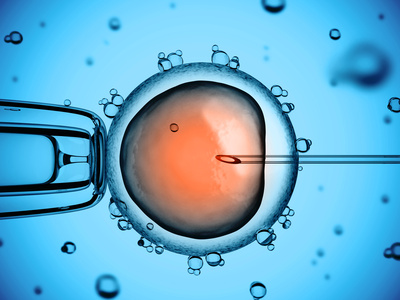

In den vergangenen 10 bis 15 Jahren hat das Verfahren der künstlichen Befruchtung Rückschritte gemacht: die Kosten steigen, die Geburtenrate sinkt, die Patientenzufriedenheit nimmt ab. Immer mehr Paare greifen zwar weltweit auf reproduktionsmedizinische Verfahren zurück, um sich ihren Wunsch nach einem Kind zu erfüllen. Doch im Vergleich klappt es immer seltener. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen im Fachjournal Human Reproduction Online (doi: 10.1093/hropen/hoz017) publizierten Studie. Sie untersucht die möglichen Faktoren dieser aufs Erste überraschend wirkende Entwicklung.

Die Autoren analysierten IVF-Daten aus den Jahren 2004 bis 2016 aus den USA, Kanada, Großbritannien, Australien/Neuseeland, Lateinamerika und Japan. Das Team um Nobert Gleicher, Direktor des Center of Human Reproduction in New York, macht eine beispiellose Industrialisierung der Reproduktionsmedizin dafür verantwortlich. Das Ziel einer IVF-Behandlung sei primär nicht mehr das „Outcome“ - ein Kind -, sondern, dass möglichst viele IVF-Versuche durchgeführt werden, da dies lukrativer sei. Außerdem würden Methoden als erfolgversprechend angepriesen, die kostspielig sind und deren klinischer Nutzen nicht erwiesen ist. Mit dieser steigenden Kommerzialisierung von nicht klinisch geprüften IVF-Methoden korreliere eine sinkende Erfolgsrate.

Ein Beispiel dafür ist Japan. Dort führte eine flächendeckende Einführung nicht-klinischer geprüfter Methoden zu einem dramatischen Rückgang der IVF-Lebendgeburt-Rate von 15 Prozent im Jahr 2004 auf 5 Prozent im Jahr 2013. In der Folge kam es zu einer Verdreifachung aller IVF-Versuche. Ähnliches geht aus den Zahlen von Australien/Neuseeland hervor.

Unter der wachsenden Zahl von Zusatzangeboten, die die Geburtenrate nach IVF schwächen, nennen die Studienautoren die Selektion von Embryonen nach deren genetischer Untersuchung (Präimplantationsdiagnostik, PID). Sie bringt nachweislich keine Verbesserung der Baby-Take-Home-Rate, ebenso wenig wie der sog. elektive Single-Embryo-Transfer (eSET). Hier werden systematisch überzählige Embryonen produziert mit dem Ziel, nach einer morphologischen Untersuchung nur einen einzigen, den „besten“ Embryo auszuwählen, der dann in die Gebärmutter eingesetzt wird. Auch dieses Verfahren kann die Geburtenrate nicht heben. So kommt es zwar zu mehr Versuchen und möglicherweise auch Schwangerschaften, die dann aber in Fehlgeburten enden. Ebenso korreliert die Methode des Blastozystentransfers (Embryo wird erst fünf Tage nach der künstlichen Befruchtung in die Gebärmutter eingesetzt) sowie das Lagern von Embryonen in Tiefkühltanks mit einer niedrigeren Geburtenrate nach IVF. Auch eine mildere Stimulation der Eierstöcke gegenüber einer konventionellen Ovarialstimulation bringt eine Verschlechterung der Baby-Take-Home-Rate.

Die US-Reproduktionsmediziner stehen deshalb der Entwicklung der letzten 15 Jahre kritisch gegenüber und fordern ein Umdenken und die Einführung klarer klinischer Standards. Es sei bemerkenswert, dass sich bislang weder die Branche selbst, noch die Öffentlichkeit dafür interessiert habe, schreiben die Autoren.

IMABE-Geschäftsführerin Susanne Kummer begrüßt die US-Studie, in denen auch Österreich und Deutschland als Länder genannt werden, in dem es zu einer zunehmenden Industrialisierung der Reproduktionsmedizin kommt. „Vor dem Hintergrund dieser Studie sollten die Qualitätskriterien für IVF-Institute neu überdacht werden“, legt die Ethikerin nahe. Als Qualitätskriterium, um Vertragszentrum des österreichischen IVF-Fonds zu werden und Anspruch auf finanzielle Vergütung durch den Staat zu genießen, brauche es derzeit nur einen Nachweis einer gewissen Anzahl an jährlichen IVF-Versuchen und Schwangerschaftsquoten (IVF-Jahresbericht 2018). „Die Zahl der Lebendgeburten in Korrelation zur Anzahl der Versuche wird aber nicht abgefragt, ebenso wenig die Frage nach Komplikationen oder der Gesundheitszustand des Kindes und der Mutter“, betont Kummer und spricht von einer „gravierenden Lücke“ in der Dokumentation.

Gegenüber dem Deutschen IVF-Register werden in Österreich viele wichtige Daten offenbar erst gar nicht erhoben. Es gibt - mit Ausnahme spärlicher Daten zum sog. Hyperovulationssyndrom - keine Aufschlüsselung über negative Vorkommnisse, wie etwa die viel größere Zahl der Früh-, Fehl- oder auch Totgeburten nach IVF. Auch das Phänomen der selektiven Abtreibung eines Embryos bei Mehrlingsschwangerschaften bleibt unerwähnt.

Erstmals gab es laut österreichischem IVF-Report 2018 auch in Österreich eine rückläufige Zahl der Geburten bei gleichzeitiger Steigerung der Versuche. Die Baby-Take-Home-Rate liegt offiziell bei 25,7 Prozent. „Das heißt: Dreiviertel aller Frauen gehen trotz mehrerer IVF-Versuche ohne Kind nach Hause“, unterstreicht die Ethikerin und ergänzt: „Bevor die Politik über den IVF-Fonds Zuschüsse an Institute in Millionenhöhe tätigt, sollte sie klare Kriterien anhand der Baby-Take-Home-Rate vorlegen.“ Seit 2001 hat der IVF-Fonds mehr als 200 Millionen Euro für IVF-Versuche bezahlt, die bei 75 Prozent der Paare erfolglos blieben.

Im Jahr 2018 führten die österreichischen IVF-Zentren im Rahmen des IVF-Fonds 10.828 IVF-Versuche an 7.088 Paaren durch. 700 Paare führten vier oder mehr Versuche durch. Laut Gesetz haben Paare in Österreich Anspruch auf bis zu acht IVF-Versuche, deren Kosten mit 70 Prozent refundiert werden können.

In 62 Fällen wurden IVF-Versuche mit Eizellspenden durchgeführt. Ob es bei dieser risikoreichen Form der künstlichen Befruchtung auch zu Lebendgeburten gekommen ist, erfährt man nicht, auch gibt es keine Daten zur Herkunft der Spenderinnen. 242 IVF-Versuche wurden mit anonymen Samenspenden vorgenommen.